CHRONOLOGY

- 年表

日本インフォメーションの出来事

社会一般の出来事

1945 - 1974 / 昭和29~49年

創業に至るまで

詳しく見る

創業者加藤和親の起業の決意

出典:国土地理院ウェブサイト 地図・空中写真閲覧サービスより。トリミングして使用

社会一般の出来事

1974 / 昭和49年

日本インフォメーション株式会社(NIC)誕生

詳しく見る

日本インフォメーション株式会社のはじまり

社会一般の出来事

1976 / 昭和51年

NIC設立後、初めての社員旅行

社会一般の出来事

1979 / 昭和54年

本社移転(名古屋市千種区、住友生命千種ビル)

詳しく見る

本社を移転して拡張

社会一般の出来事

1981 / 昭和56年

第2回増資~資本金14.3百万円

社会一般の出来事

1982 / 昭和57年

大阪支店開設(大阪市東区横堀)

社会一般の出来事

1984 / 昭和59年

浜松営業所開設(浜松市田町)

社会一般の出来事

1984 - 1986 / 昭和59~61年

第3~5回増資~資本金35.1百万円

社会一般の出来事

1985 / 昭和60年

東京支店(当初は「東京SEセンター」)開設(東京都港区虎ノ門)

品質チェック子会社、株式会社シー・ティー・シー設立

社会一般の出来事

1987 / 昭和62年

大阪支店移転(大阪市淀川区、住友生命新大阪北ビル)

第6回増資~資本金37.9百万円

社会一般の出来事

1988 / 昭和63年

全国オンラインネットワーク完成

詳しく見る

3拠点を結ぶオンラインネットワーク

第7回増資~資本金40百万円

東京支店移転(世田谷区太子堂、住友生命三軒茶屋ビル)

社会一般の出来事

第2章 動乱期

1989 - 1994

1989 / 平成元年

拠点ごとに子会社設立

詳しく見る

各拠点を子会社化

第8回増資~資本金60百万円

創業15周年

詳しく見る

創業15周年を記念してパーティを開催

自社ビル竣工(今池ソフトビル)

詳しく見る

今池に自社ビルを建てる

社会一般の出来事

1990/ 平成2年

社員持株会を発足し、従業員の持株を同持株会に集約

第9~10回増資~資本金1億95百700千円

東京支店移転(世田谷区太子堂、東京日産太子堂ビル)

北大阪支店開設(大阪市淀川区、大阪北野第一生命ビル)

社会一般の出来事

1991/ 平成3年

浜松営業所の支店昇格

子会社6社の整理統合

詳しく見る

会社組織の再編成

第11回増資~資本金4億10百200千円

詳しく見る

第11回増資で現在の資本金額に

各種フェア・企業展に積極出店

初の赤字決算

詳しく見る

バブル崩壊の影響を受けて

社会一般の出来事

1992 / 平成4年

株式公開の先送り

詳しく見る

続く不況による方針転換

社会一般の出来事

1993 / 平成5年

本社移転・名古屋拠点集約

詳しく見る

名古屋市内の拠点をまとめる

社会一般の出来事

1993~1994 / 平成5~6年

東京支店移転・大阪拠点集約・浜松支店閉鎖

詳しく見る

各拠点の集約化

社会一般の出来事

1994 / 平成6年

売上高の大幅ダウンと赤字

詳しく見る

経営危機の真っただ中で

地域別子会社設立

詳しく見る

独立採算を狙い、子会社を設立

業績回復

詳しく見る

明るい兆し

社会一般の出来事

第3章 伸張期

1995 - 2002

1995 / 平成7年

Windows®95の登場で過去最高売上高更新

詳しく見る

画期的なOSの波に乗る

社会一般の出来事

1998 / 平成10年

豊田営業所開設

詳しく見る

取引拡大を狙った開設

地域別子会社の吸収合併

詳しく見る

地域別子会社の終焉

社会一般の出来事

1999 / 平成10年

売上高20億円達成

詳しく見る

需要増に乗って業績拡大

創業25周年

詳しく見る

危機を乗り越え迎えた25周年

社会一般の出来事

2001 / 平成13年

東京本部移転(中央区銀座、銀座クイント)

詳しく見る

業績安定に向けた拠点再編成

社会一般の出来事

2002 / 平成14年

大阪本部移転(中央区船場中央、堺筋本町センタービル)

社会一般の出来事

2003 / 平成15年

豊田営業所移転(豊田市、ギャザビル)

Microsoft solution lab開設(名古屋市中村区、太陽生命名駅ビルほか)

社会一般の出来事

第4章 飛躍期

2004 - 2013

2004 / 平成16年

創業30周年

詳しく見る

全社員で親睦を深めた周年行事

社会一般の出来事

2006 / 平成18年

ISO27001(ISMS)認証取得

詳しく見る

国際規格の認証を受けたサービスを

本社・名古屋本部移転

詳しく見る

人員増加に伴う移転

社会一般の出来事

2006 ~ 2007 / 平成18~19年

過去最高売上高計上

詳しく見る

好況な業界において売上高40億円突破

社会一般の出来事

2008 / 平成20年

盛岡オフィス開設

詳しく見る

市場開拓のための新拠点

基幹業務システムGRANDIT®導入

詳しく見る

株式公開のための取り組み

リーマン・ショック

詳しく見る

世界的不況との遭遇

社会一般の出来事

2009 - 2010 / 平成21~22年

リーマン・ショックによるリストラクチャリング

詳しく見る

大不況を乗り切るために

社会一般の出来事

2010 / 平成22年

日本で発売前の「iPad®」で新製品の開発に着手

詳しく見る

新製品の開発をスタート

いち早くiPad®を入手

詳しく見る

他社に先行した開発

電子プレゼンテーションシステム「Ebooklet2」開発

詳しく見る

ついに新製品が誕生

社会一般の出来事

2011 / 平成23年

東日本大震災の発生

詳しく見る

創立記念日に起きた巨大地震

ペーパーレス会議システム「スマートセッション」開発

詳しく見る

ロングセラー製品の誕生

岩手NIC株式会社を設立

詳しく見る

岩手・盛岡の復興の一助に

加藤高章の帰国

詳しく見る

新たなチャレンジ

NIC Global Solutions株式会社設立

詳しく見る

ITコンサルティング会社の立ち上げ

東京本部移転(東京都中央区京橋、京橋第一生命ビルディング)

社会一般の出来事

2012 / 平成24年

今池ソフトビル売却

詳しく見る

自社ビルとの別れ

社会一般の出来事

2013 / 平成25年

岩手NIC株式会社営業開始

詳しく見る

東北の新拠点のスタート

社会一般の出来事

第5章 発展期

2014- 2023

2014 / 平成26年

創業40周年

詳しく見る

40周年を記念して社史の発刊も

2015 / 平成27年

加藤高章が代表取締役に就任

詳しく見る

社長の交代

社会一般の出来事

2016 / 平成28年

子会社である岩手NIC株式会社を吸収合併

詳しく見る

収益力を高めるための決断

熊本地震の被災者への義援金1百万円を寄付

大阪本部移転

社会一般の出来事

2017 / 平成29年

ISMSの拡張認証であるISO27017 ISMSクラウドセキュリティ認証を取得

2018 / 平成30年

2017年度のスマートセッションの販売累計250社突破(255社)

奨学金返済支援制度を導入

詳しく見る

独自の支援制度の策定

社会一般の出来事

2019 / 平成31年・令和元年

2018年度のスマートセッションの販売累計300社突破(317社)

システム部門の事業部制導入

詳しく見る

新たな軸を設けて人的リソースを活用

中長期行動目標の策定

詳しく見る

会社の行動の方向性を明確化

ベトナムを海外進出候補地として決定

詳しく見る

海外進出を実現するために

社会一般の出来事

2020 / 令和2年

2019年度のスマートセッションの販売累計350社突破(389社)

「新規ビジネスの創出」に向けた体制強化

詳しく見る

体制強化とSatellite Labの開設

広報室の設置

研修制度「PM研修」「年次研修」を導入

詳しく見る

研修制度の見直し

社会一般の出来事

2021 / 令和3年

東京本部移転(東京都中央区新川、アステール茅場町)

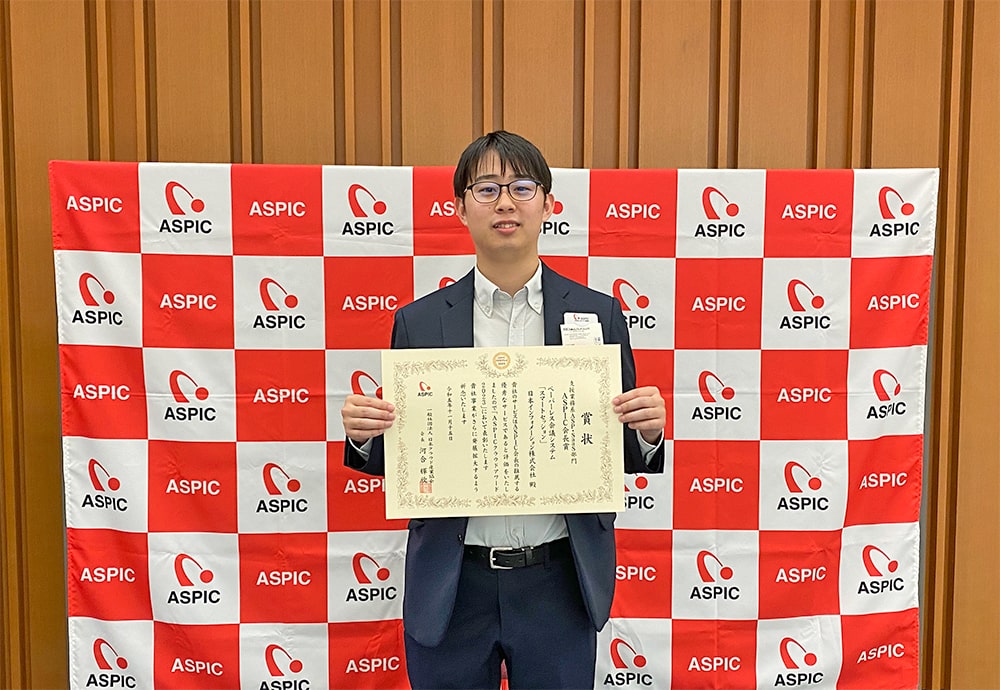

「第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2021」受賞

詳しく見る

スマートセッションが奨励賞に輝く

2020年度のスマートセッションの販売累計400社突破(423社)

社会一般の出来事

2022 / 令和4年

「第16回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022」でスマートセッションが「支援業務系ASP・SaaS部門 働き方改革賞」を受賞

名古屋市の外国人雇用支援事業の研修実施

詳しく見る

誰もが働きやすい職場を目指して

2021年度のスマートセッションの販売累計450社突破(456社)

社会一般の出来事

2023 / 令和5年

ベトナムホーチミン市に駐在員事務所を開設

詳しく見る

コロナ禍を超えて海外へ進出

ホワイト企業認定でゴールドを取得

詳しく見る

職場環境を整える一環として

2022年度のスマートセッションの販売累計500社突破(528社)

ベトナムのジョブフェアに参加

詳しく見る

現地の学生と直接交流

「第17回 ASPICクラウドアワード2023」でスマートセッションが「支援業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞」を受賞

社会一般の出来事

2024 / 令和6年

能登半島地震の被災者への義援金1百万円を寄付

ベトナム現地法人の設立計画

詳しく見る

50周年を記念した計画

株式会社ホロニクスの株式取得

詳しく見る

シナジーの発揮と新規分野進出を狙って

ベトナムの現地法人NIC VIETNAM CO., LTDの設立

詳しく見る

初の海外現地法人の誕生

社会一般の出来事